党中央作出一系列重大决策部署,推动高质量发展成为全党全社会的共识和自觉行动,高质量发展成为主旋律。2024 年 5 月国务院常务会议审议通过《制造业数字化转型行动方案》(以下简称《行动方案》),深刻把握发展规律,立足战略全局,着眼长远发展,围绕深化数字化转型等作出系列部署。要抓好《行动方案》落实,细化政策举措,丰富方法工具,“因业施策”提高政策引导准度,解决企业在转型过程中存在的转型痛点找不准、转型投入居高不下、转型成效难以评估等问题。《行动方案》提出,要根据制造业多样化个性化需求,分行业分领域挖掘典型场景,加快核心技术攻关和成果推广应用,着重把典型场景这一制造业全生命周期基本单元,作为制造业数字化转型向纵深推进的重要出发点,深刻反映出我国已发展到深耕细分领域,必须精耕细作、工笔细描。结合产业现实需求,本文提出以场景化、图谱化推进数字化转型的工作考虑,引导各类参与主体明确转型路径,加快转型升级。

一、我国制造业数字化转型已进入深耕阶段

随着新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起,数字技术凭借迭代速度快、辐射范围广、赋能效益强等特点,成为推进制造业转型变革的关键动力。一方面,互联网、大数据、人工智能、区块链、大模型等数字技术快速发展,催生了工业互联网、电子商务、共享经济、平台经济等新模式和新业态,并成为驱动社会经济快速发展的重要组成。2023 年,我国数字经济核心产业的发明专利授权量达到 40.6 万件,占同期全社会发明专利授权总量的四成半,年均增速达到 18.5%,人工智能、物联网、量子信息领域发明专利授权量居世界首位。另一方面,数字技术加速与制造技术交叉融合,驱动产业技术体系快速迭代和优化升级,重塑传统行业组织、环节、流程,成为构筑新质生产力、推进新型工业化快速发展的重要驱动力。特别是人工智能技术迅猛发展,“数据 + 算力 + 算法”驱动的技术集成创新加力提速,为包括制造业在内的各行业数字化转型创造了更为成熟的技术条件。截至 2024 年 6 月,全国重点工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别达到 80.8% 和 63.6%,分别比 2012 年提高32个和39个百分点。

(二)从区域发展看,各地大力推动重点行业“智改数转”

国内各省、自治区、直辖市“因地制宜”,发挥自身产业基础优势和资源禀赋,不断完善工作抓手,推进区域内制造业数字化、智能化转型升级,加速打造数字化转型区域高地。如浙江省在全省范围部署开展“数字化改革”、江苏省出台制造业“智改数转”三年行动计划、山东省实施“工赋山东”专项行动等,各地数字化转型发展水平持续提高。截至 2024 年 6月,江苏、浙江、天津等地的数字化研发工具普 及 率 分 别 为 91.0%、87.7%、90.6%, 江 苏、山东、天津的关键工序数控化率分别为 68.0%、67.9%、64.8%,中央出台政策全面支持推进,各地区步调一致、协同推进全国“一盘棋”的数字化转型发展。

(三)从产业生态看,多方协同创新生态持续壮大

习近平总书记指出,世界经济数字化转型是大势所趋,新的工业革命将深刻重塑人类社会。党中央、国务院先后围绕深化新一代信息技术与制造业融合发展、人工智能赋能新型工业化、制造业数字化转型等发布系列战略文件,全国 31 个省份围绕两化融合、数字化转型出台了系列配套政策和资金,构建起政策引导、资金支持、生态培育以及达标采信等多层次的保障体系,从国家级、省级向市级、县级层层落地。实施制造业数字化转型行动,开展中小企业数字化转型城市试点,推进新一代信息技术在制造业全行业全链条普及应用,产学研用合作持续深化。国家已布局建设 30 个国家级制造业创新中心,50 家现代产业学院、33 所特色化示范性软件学院,依托国家制造业转型升级基金、集成电路产业投资基金和中小企业发展基金等带动社会资本,有力支撑了我国制造业数字化转型的快速升级。

二、推进制造业数字化转型向纵深发展的主要挑战

制造业数字化转型不同于消费互联网,并不是数字技术的直接应用就能产生效益,而需要紧密贴合产业实践经验以及产业现实需求。在数字化转型过程中,需求侧不熟悉数字技术,又急于跟上数字化发展浪潮,改善传统动能,存在“病急乱求医”的现象,甚至出现“头疼医脚、小病大治”情况;供给侧找不准需求侧痛点问题且不懂垂直行业专业知识,在急于获取订单和谋求“快钱”的驱动下,解决方案存在系统性不强、匹配度不高等问题。在此情形下,供需双方在转型关键问题上话语体系不统一、自说自话,供需错配和重复性投入屡见不鲜。

(二)供给质量不高,数字化解决方案系统化、标准化、可复用程度不足

好的解决方案和产品是在规模化应用和实践中逐渐沉淀得到的。制造业数字化转型解决方案同样需要在实际应用过程中不断打磨、持续迭代。传统的解决方案中,服务商往往存在规模效应或“吃大户”思维,热衷于解决某一特定领域局部问题,或发展具有通用性的低端产品,以降低成本、提升边际效益。这就导致解决方案个性化、定制化严重,好用的、标准化的、模块化的设计缺乏,出现“高端方案”成本高用不起来、“低端产品”质量差用不好等情况,规模效应难以真正释放、需求侧投入成本难以降低,拉长制造业企业转型周期,削弱了企业转型意愿。

(三)技术获取困难,应用侧困于主观认识不到位叠加专业知识匮乏减缓转型步伐

数字化转型既是技术和管理问题,也是与企业息息相关的经济问题。数字技术快速创新为制造业企业提供了大量实现降本增效的可能,并且新技术的涌现具有更好的赋能效果。但是在部分数字技术尚未实现规模化普及的情况下,一些应用侧企业对新数字技术不够敏感和重视,极易错过利用数字技术推动企业转型升级的最佳时机。尤其中小企业,它们是实体经济的重要组成部分,也是产业数字化转型的重点和难点。此外,即便意识到数字技术带来的巨大商机,也没有相应的专业知识和技能人才来支撑企业开展改造、实施转型战略,导致应用侧企业在技术先进性和服务经济性之间难以寻求平衡。

(四)要素流动不畅,数据赋能带动作用难以充分释放

工业数据是加速制造业数字化转型的重要驱动力。工业数据要素流通面临数据权属难理清、流通技术不成熟、流通标准不统一等问题,显著降低了工业数据的流通效率与应用效果。工业数据“有数流不动”,技术、标准、系统工具应用路线差异化是问题根源所在。特别是数据互操作、模型互识别、接口互连接相关标准难以统一,各类参与主体采用不同的结构、标准、格式,加大数据集成和共享难度,阻碍数据流通利用。并且,数据要素来源广泛、涉及场景众多,包括设备、软件、系统、人员等,数据归属权难以确定,数据交换价值和利益分配方式缺少权属规则。

三、以场景为切入点解决制造业数字化转型整体问题

近年来,围绕推进新一代信息技术与制造业深度融合,加快数字化改造和传统产业转型升级的政策密集出台,多次强调发挥场景优势、开展场景建设等,把场景作为施策重点。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出“充分发挥海量数据和丰富应用场景优势,促进数字技术与实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级,催生新产业新业态新模式,壮大经济发展新引擎”;国务院《“十四五”数字经济发展规划》提出“推进数字技术、应用场景和商业模式融合创新,形成以技术发展促进全要素生产率提升、以领域应用带动技术进步的发展格局”;工业和信息化部《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》提出“聚焦新技术应用、特定场景优化、企业整体提升等需求,培育技术型、专业型、综合型等系统解决方案提供商”。河南、江苏、重庆、四川、福建等地区围绕数字化典型应用场景、“智改数转”场景的培育和遴选等,出台场景政策,发布场景清单,依托场景促进供给和需求对接,提升带动能力。

(二)场景是释放产业数字化转型价值的基本单元

对于场景的概念,目前业界尚无准确的定义,广义上理解就是从制造业务逻辑出发,解构形成的一系列有价值的、具备行业共识的基本业务单元,也是制造业全生命周期的基本组成。狭义的场景,常指工业研发生产的环节,例如产品零部件具体的加工环节。从业务视角看,场景是创造企业价值效益的最小单元,就是在一定的资源和空间范围内,将人、机、物、法、环等要素,按照既定的业务流程组成一个以产品输出、效益输出等价值输出为目的的加工单元。从产业链视角看,一系列具有规模性、连续性和一致性的场景协同组合串接成产业链的业务脉络,链接成业务网络。每个场景的创新变革,带来的质效优化,其影响作用都会向全产业链延伸、散播。所以,产业链、行业整体数字化转型问题,往往是场景转型问题,由场景这个基本单元带动全产业链的转型升级。

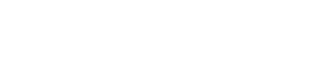

(三)场景数字化转型是一系列要素资源的组合和应用

场景本身是人、机、物、法、环的有机组合,数字化转型就是运用数字技术重组场景要素资源、重塑场景业务流程、优化价值输出。利用系统工程方法,参考联邦企业体系结构框架(FEAF)等理论,对场景数字化体系架构进行分析解构。从场景的基础层看,场景的数字化转型主要包括数字化基础设施、数字化专业人才、数字化标准规范等,形成场景的数字化底座,支撑场景开展数字化改造。从场景的应用层看,基于服务器、云平台、安全网关等基础设施,运行数字化集成工具、通用工具、专用工具、工业互联网平台等工具软件,进而对场景中核心业务活动产生的数据资源、信息资源进行采集、应用和分析,形成一系列机理模型、知识模型、智能模型,让原有的“哑设备”“黑箱运行”数字化、透明化。通过对场景的解构分析,提出一套场景的数字化体系架构(图 1)。并基于场景的数字化体系架构,进一步分析影响场景数字化转型的内外部关键因素,提出场景数字化转型的解决路径。

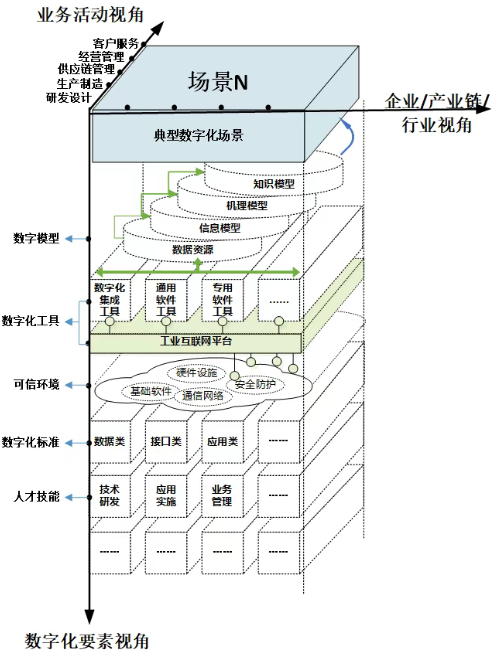

(四)解决场景数字化转型问题是推进产业整体转型升级的关键

产业链数字化转型问题是典型的系统性问题,具有“一米宽、百米深”的特点,即从表面看是一个个简单的、分散的场景问题,形似“一米宽”。但是从不同维度深挖场景,一个个转型问题又交叉互联、牵一发而动全身,需要解决的问题实则“百米深”。解决方法是对逐个场景解构,将产业链各类关键场景问题统一分析,理清场景间关键数字化要素连接,以“小切口”解决系统推进制造业数字化转型“大问题”,以场景转型之“和”形成整体转型之“解”。具体来说,就是围绕重点行业、重点产业链、工业企业数字化转型的痛点需求,把制造业各类业务活动解耦,以“解剖麻雀”的方式分解为若干个边界清晰的场景,实现“化整为零”;沿产业链识别关键场景,把传统场景和场景资源要素重构、组合,形成指导重点行业、重点产业链、工业企业数字化转型的路线指引。基于上述分析,本文进一步提出产业链数字化体系架构(图 2),以指导解决产业链整体转型问题。

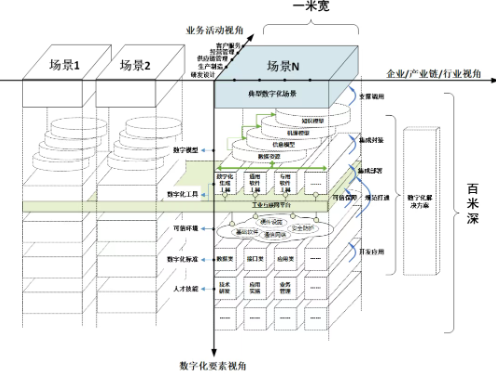

(五)以场景化、图谱化方式构建制造业数字化转型路线图

推进数字化转型是适应和引领新一轮科技革命和产业变革、发展新质生产力的迫切需要。传统的市场化自发推进转型和改造,缺乏科学指引,发展速度慢且易出现低端竞争和高端垄断,造成重复投入和供需错配,已经难以满足日益变化、飞速发展的产业变革。国际标准权威组织 The Open Group 提出的企业架构标准(TOGAF),是一套用于设计和管理企业架构的方法集合,规范了企业架构的建设过程。基于 TOGFA 架构框架的设计方法和实施理念,结合我国数字化转型发展现状以及实践经验,本文提出一套从产业链、行业整体转型出发,以场景化、图谱化方式推进制造业数字化转型的方法路径(图 3),即以系统化的场景图谱(简称“一图”)精准定位转型路线图,以体系化的要素清单(包括转型所需的数据要素、知识模型、工具软件、人才技能等数字化要素清单,简称“四清单”)明确数字化攻关重点,“一链一策”指引重点产业链、重点行业数字化转型。

四、以“一图四清单”推进制造业数字化转型的主要思路

(一)沿产业链识别关键场景,推动传统场景升级为数字化场景,实现场景“化点成珠”

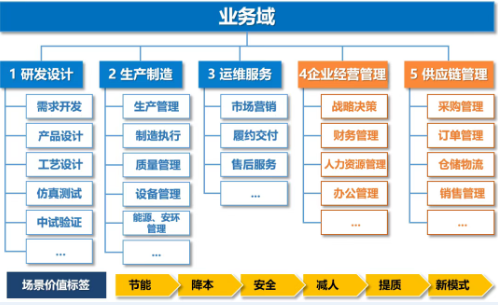

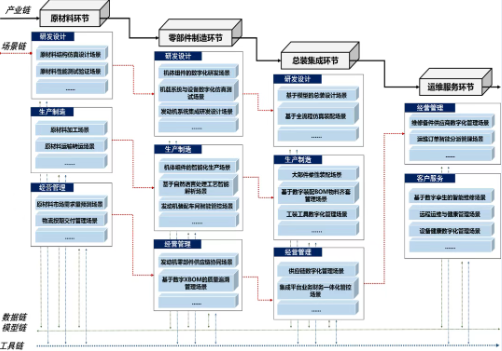

通过调研问卷、企业访谈、专家研讨等方式,分类识别产业链链上企业在研发设计、生产制造、运维服务、经营管理、供应链管理等业务活动中的典型数字化场景,分析场景的效益价值。编制数字化转型场景图谱,分类梳理数据要素、知识模型、工具软件、人才技能等数字化要素清单,构建数字化要素资源池。分场景挖掘数据价值、积累知识模型、开发工具软件,培育和复用标准化的解决方案(图 4)。